Les autorités françaises ont prises les choses en mains mais qu'en est-il chez nous ?

Il y a t-il une différence de considération de nos politiques ?

La préfecture des Ardennes a annoncé la mise à disposition du public du projet de Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la centrale nucléaire de Chooz — document opérationnel qui définit les mesures de protection et d’alerte pour la population vivant à proximité du site. Le PPI est traditionnellement soumis à consultation locale en France avant d’être approuvé par arrêté préfectoral.

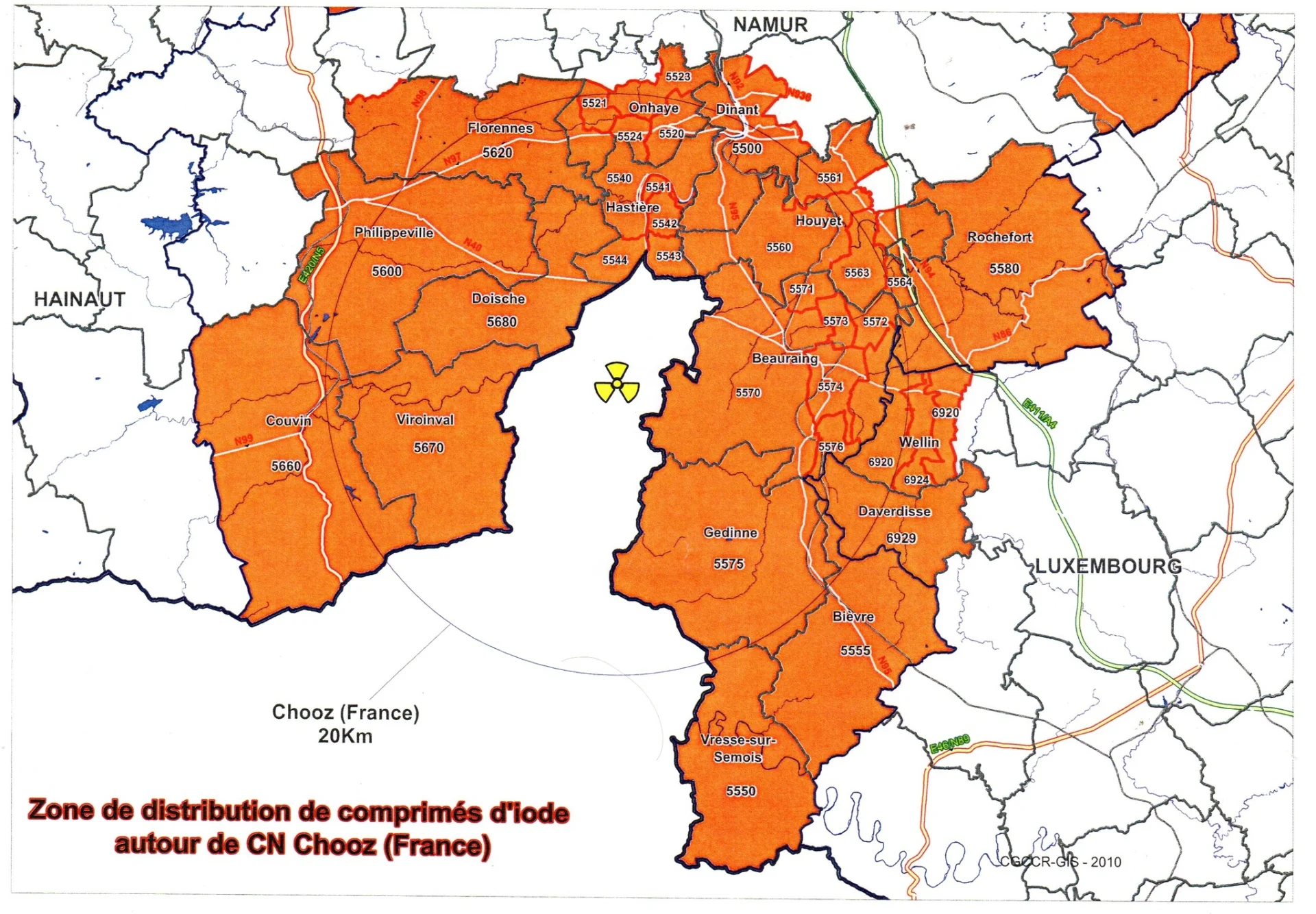

Des acteurs locaux pro-transparence et des représentants des comités d’information pointent néanmoins une différence de traitement perçue entre riverains français et belges. Selon des associations et publications citoyennes actives dans la pointe de la vallée de la Meuse, le projet sera mis à la consultation du public du 28 septembre au 28 octobre 2025 — et la mise à disposition se ferait principalement en préfecture et auprès des services français. Ces mêmes réseaux estiment qu’environ 30 000 Français résident dans le périmètre de 20 km, tandis qu’environ 120 000 Belges se trouveraient aussi dans ce rayon sans dispositif apparent d’information et de consultation transfrontalière. Ces chiffres circulent dans les communications d’associations locales et de groupes de riverains.

Pour Joel Dujeux, militant et membre — entre autres — de la Commission Locale d’Information (CLI) de Chooz et de l’ANCCLI, la question est claire : pourquoi la consultation publique ne semblerait-elle pas organisée également côté belge alors que l’enjeu sanitaire et sécuritaire dépasse les frontières administratives ? M. Dujeux, cité par des relais locaux, réclame des éclaircissements et l’implication des communes belges concernées.

Pourquoi ce dossier semble-t-il si compliqué ?

Historique et cadre juridique. La centrale de Chooz est implantée dans une « pointe » française enserrée par la Belgique : la proximité géographique a conduit, par le passé, à des coopérations et échanges d’information entre autorités françaises et belges pour le dossier nucléaire. Toutefois, le périmètre formel d’un PPI et ses modalités de consultation relèvent du droit administratif français — d’où parfois des lacunes pratiques pour associer les populations étrangères frontalières si aucun dispositif bilatéral spécifique n’est activé.

Les citoyens des deux pays attendent des réponses concrètes

Réactions locales attendues — élus belges, bourgmestres et échevins. Plusieurs collectifs citoyens demandent que les bourgmestres et échevins des communes belges concernées prennent position et fassent remonter la demande d’information officielle vers l’État belge et la préfecture française. À ce stade public, les prises de parole officielles des édiles belges ne sont pas encore centralisées dans la presse ou sur les sites municipaux ; les associations invitent donc les autorités locales à se mobiliser pour obtenir une procédure de consultation transfrontalière. (Pour rappel : les CLI françaises, et l’ANCCLI, ont pour mission d’informer et de dialoguer localement sur les installations nucléaires.)

Ce qui est demandé et ce qui pourrait être fait. Les revendications des habitants et comités locaux se résument en trois demandes concrètes :

-

Communication claire et accessible (dates, lieux et modalités de consultation) diffusée aussi en Belgique ;

-

Ouverture de registres et points de dépôt physiques/proches pour les citoyens belges (mairies frontalières, bibliothèques, centres administratifs) ;

-

Réunions d’information transfrontalières avec les autorités françaises, belges, et la CLI pour expliciter les conséquences et les mesures de protection.

Les acteurs associatifs rappellent que le risque nucléaire ne connaît pas de frontières et appellent à un dispositif de consultation proportionné au nombre d’habitants réellement exposés — d’où l’importance d’un chiffrage et d’un recensement précis des populations belges et françaises à l’intérieur du rayon des 20 km.

La préfecture ou les services compétents n’ont pas, à ce stade public, détaillé de mesures spécifiques d’information destinées aux citoyens belges hors du territoire national. En l’absence d’une réaction officielle visible, l’inquiétude perdure côté associatif et chez certains élus locaux. Les prochaines heures et jours — au moment de l’ouverture de la mise à disposition — seront donc déterminants : les demandes d’accès au registre et les courriers formels des bourgmestres belges pourront contraindre à une réponse administrative et, idéalement, à l’organisation d’un volet transfrontalier de consultation.

En conclusion. La mise à disposition du PPI de Chooz en France relance un débat ancien : comment garantir l’information et la participation des populations transfrontalières exposées à un risque industriel majeur ? Associations locales et élus transfrontaliers appellent aujourd’hui à plus de transparence et à des mécanismes de consultation qui prennent en compte la réalité géographique — et humaine — d’une frontière qui, pour les risques nucléaires, reste largement poreuse.

Commentaires (0)